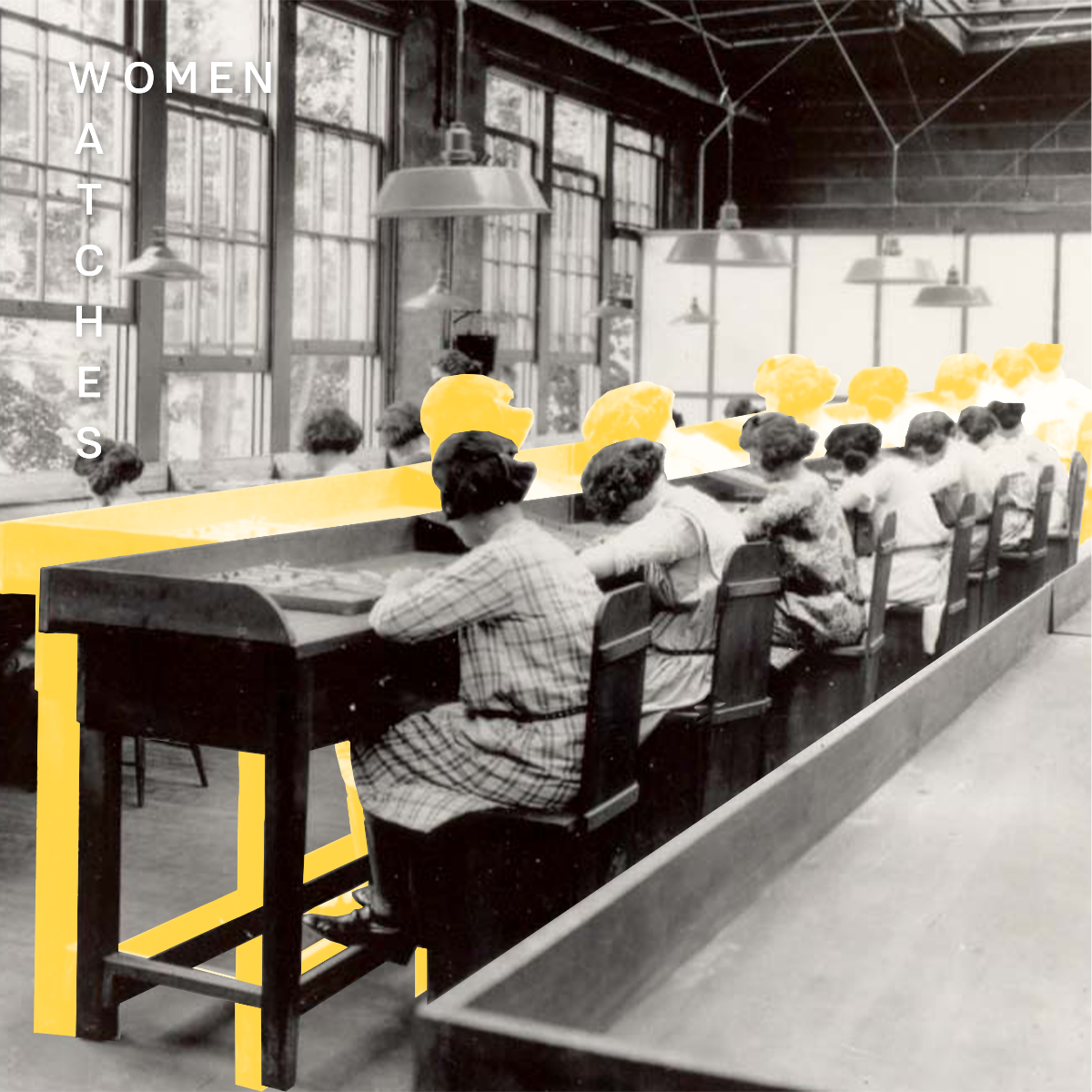

Les femmes seraient-elles les grandes oubliées de l’histoire horlogère ? Fort heureusement, plusieurs travaux et publications d’historiens et d’académiciens se sont récemment penchés sur la question afin d’établir précisément le rôle qu’elles ont joué à travers les siècles. Un rôle pas toujours gratifiant, généralement passé sous silence, voire dangereux et pourtant essentiel. Comme nous l’apprend Estelle Fallet, conservatrice en cheffe du musée d’Art et d’Histoire de Genève, dans « Les femmes dans l’atelier », en France et en Angleterre, l’exercice de l’horlogerie est resté interdit aux femmes jusqu’en 1785. « À Genève, elles peuvent rejoindre en 1690 la maîtrise des horlogers, créée en 1601, en adoptant les petits métiers, telle la fabrication des chaînettes de fusée ou la ciselure des coqs, explique-t-elle. Elles sont aussi finisseuses de vis, d’aiguilles et de charnières. Dès lors, la précision, l’habileté, mais surtout la rapidité des gestes sont leurs atouts. »

Ces indispensables « petites mains » . Ces indispensables « petites mains » . Ces indispensables « petites mains » . Ces indispensables « petites mains » . Ces indispensables « petites mains »

Ces indispensables « petites mains » . Ces indispensables « petites mains » . Ces indispensables « petites mains » . Ces indispensables « petites mains »

Ces indispensables « petites mains »

de Christophe Roulet

Depuis l’industrialisation de l’horlogerie, les femmes ont occupé la moitié des emplois productifs du secteur avec une forte représentation de travailleuses étrangères. Des emplois qui n’ont pas été sans danger…

Parité non mixte

L’ouverture sera donc progressive, notamment à Genève, où voit le jour la première école d’horlogerie pour jeunes filles en 1843, alors qu’ailleurs en Suisse elles vont en rester exclues encore longtemps, jusqu’en 1910 à Saint-Imier, par exemple. Leurs aptitudes les orientent vers le réglage et l’achevage d’échappements, une tâche minutieuse dont dépend la précision de marche de la montre, souvent exercée à domicile. À cette époque, c’est-à-dire à la fin du xixe siècle, l’industrie horlogère suisse emploie environ un tiers de femmes dans ses effectifs, précise Estelle Fallet : « Dans les régions horlogères, on considère qu’une bonne mère de famille est une mère qui travaille en fabrique afin d’assurer l’avenir de ses enfants. L’exercice de l’horlogerie permet aux femmes de concilier vie domestique et vie professionnelle. C’est pourquoi, depuis les années 1920, l’horlogerie suisse emploie autant d’hommes que de femmes dans ses fabriques, qui ne sont pourtant pas mixtes. »

C’est précisément pour comprendre qui étaient ces femmes, « qui ont largement participé au succès de l’industrie horlogère suisse dès ses premières heures », que l’historienne Stéphanie Lachat – récemment nommée codirectrice du Bureau fédéral de l’égalité –, a orienté ses études. « Les femmes qui travaillaient dans les usines étaient des pionnières, disait-elle récemment au New York Times. C’est la première fois qu’un grand nombre de femmes ont pu avoir une vie professionnelle intensive acceptée par la société. Mais compte tenu de l’époque, elles gardaient bien évidemment leur statut d’épouse et de mère, également en charge du ménage et des enfants. Cette double tâche a commencé à s’étendre le long de l’échelle sociale pour bientôt atteindre les femmes de la bourgeoisie et progressivement toucher d’autres secteurs d’activité. » Les ouvrières de l’horlogerie ont ainsi inauguré un rapport légitime à l’emploi. C’est à leur suite que l’articulation famille et emploi est devenue pensable, faisant de ces femmes « Les pionnières du temps », titre du travail de doctorat de Stéphanie Lachat portant sur un siècle de l’histoire horlogère, de 1870 à 1970.

Les affres du radium

Malgré leur rôle de pionnières au début du siècle dernier, les femmes représentaient une main-d’œuvre bon marché. Payées à la pièce, ces « petites mains » ont notamment été recrutées pour l’application des matières luminescentes sur les composants de l’habillage des montres. Or ces peintures, utilisées en Suisse pour la première fois dans les années 1910, étaient à base de radium, élément découvert par Marie Curie en 1898 auquel on prêtait de nombreuses vertus, même pour la santé ! De 1918 à 1963, des milliers de « radiumineuses » ont ainsi eu pour tâche d’enduire au pinceau – mouillé du bout des lèvres pour le rendre plus fin – les aiguilles et les cadrans de montre d’un matériau radioactif. S’il n’existe pas de statistiques en Suisse sur les cas de cancer parmi la population des radiumineuses, pas plus que de scandale lié à cette pratique, tel n’est pas le cas aux États-Unis.

Grâce au combat mené par Grace Fryer, le cas des « radium girls » est aujourd’hui largement connu. Dans les années 1910, comme 4 000 ouvrières de sa génération, Grace Fryer est engagée par l’un des fournisseurs horlogers du pays pour enduire sans protection les cadrans de montre d’une peinture radioactive fluorescente à base de radium. Très vite, les effets se font sentir sur la santé de ces femmes qui commence à se détériorer gravement. Les dirigeants de ces compagnies actives dans l’habillage horloger tentent bien de contrer les premières plaintes en faisant pression sur les médecins et la communauté scientifique, attribuant les cas de décès à la syphilis ! C’était sans compter la détermination de Grace Fryer et de cinq de ses consœurs qui portent l’affaire devant la justice en 1927, non sans susciter une vague d’indignation aux États-Unis. Étant donné le tempo « molto moderato » de la justice américaine, il leur faudra plus de dix ans pour avoir gain de cause en 1939. Grace Fryer est décédée en 1933…

Renforts étrangers

Si l’horlogerie suisse est restée compétitive, c’est donc en grande partie grâce à une main-d’œuvre féminine dont les compétences, certes passées sous silence, étaient largement reconnues. Et parmi cette main-d’œuvre féminine, celle en provenance de l’étranger, surtout de l’Italie, a joué un rôle déterminant dès les années 1950. C’est ce que met en lumière le travail de Francesco Garufo, conservateur du musée d’Histoire de La Chaux-de-Fonds, dont la thèse de doctorat porte sur la migration dans l’industrie horlogère suisse entre 1930 et 1970. Pourquoi surtout des femmes parmi les quelque 20 000 ouvriers étrangers répertoriés au sein des 90 000 salariés de la branche en 1970 ? « Parce qu’elles n’entraient pas en concurrence avec les travailleurs suisses, expose Francesco Garufo sur le site Swissinfo. L’argument était qu’elles ne travaillaient que pour une période limitée, que leur revenu était complémentaire à celui de leur mari, qu’elles ne pouvaient pas acquérir de compétences spécifiques et, partant, qu’elles ne présentaient pas de danger sous l’angle du transfert de technologies. De plus, leurs salaires étaient nettement inférieurs, ce qui prévalait aussi également pour les Suissesses. Il y avait une moyenne salariale appliquée aux ouvriers qualifiés, une autre aux travailleurs semi et non qualifiés et enfin, une dernière pour les femmes. »

Pour Francesco Garufo, il ne fait pas de doute que le recours à une main-d’œuvre étrangère, notamment féminine, a « sans aucun doute facilité la modernisation des méthodes de production. Pour la main-d’œuvre locale, formée aux techniques traditionnelles, travailler sur des chaînes de montage n’était ni intéressant ni valorisant. Le fait de recourir aux travailleuses étrangères a facilité ces changements, qui ont permis à l’horlogerie suisse de rester compétitive ». Les choses ont-elles changé ? Selon les dernières statistiques de l’Insee, les frontaliers français de la région Bourgogne-Franche-Comté qui viennent travailler dans les Maisons horlogères suisses représentent aujourd’hui 11 550 personnes, ou 15 400 si l’on y ajoute ceux qui sont devenus résidents suisses, soit un cinquième des effectifs totaux de la branche. Au sein de ces effectifs, les femmes sont comme toujours indispensables !